Antes de morrermos, brilhamos: a descoberta que surpreendeu a ciência

Uma experiência com ratos e plantas detetou emissões de luz ultra-fracas que diminuem após a morte. Esta descoberta relança o debate sobre os “biofotões” e abre a porta a novos instrumentos de diagnóstico não invasivos.

A vida pode literalmente brilhar. Pelo menos é o que sugere uma experiência recente de investigadores da Universidade de Calgary e do Conselho Nacional de Investigação do Canadá, que afirmam ter observado uma emissão ténue de luz em organismos vivos que se atenua acentuadamente após a morte. O fenómeno, conhecido como emissão ultra-fraca de fotões ou “biofótons”, foi detetado tanto em ratos como em folhas de plantas.

À primeira vista, a ideia pode parecer próxima de conceitos desacreditados como as “auras” ou supostas energias místicas que rodeiam os seres vivos. No entanto, os cientistas esclarecem que se trata de um processo físico mensurável, extremamente fraco e difícil de detetar, que nada tem a ver com interpretações paranormais.

O que são biofotões e por que são controversos?

Há décadas que estudos registam emissões espontâneas de luz em tecidos vivos, com comprimentos de onda que variam entre os 200 e os 1000 nanómetros. Estas emissões são milhões de vezes mais fracas do que a luz visível a olho nu e são frequentemente ocultadas pelo calor do corpo ou pela radiação ambiente.

Uma das hipóteses mais aceites aponta para as espécies reactivas de oxigénio, moléculas que as células produzem quando estão sob stress devido ao calor, toxinas, agentes patogénicos ou falta de nutrientes. Na presença de compostos como o peróxido de hidrogénio, as gorduras e as proteínas podem sofrer reações químicas que excitam os eletrões e libertam pequenos flashes de luz quando voltam ao seu estado normal.

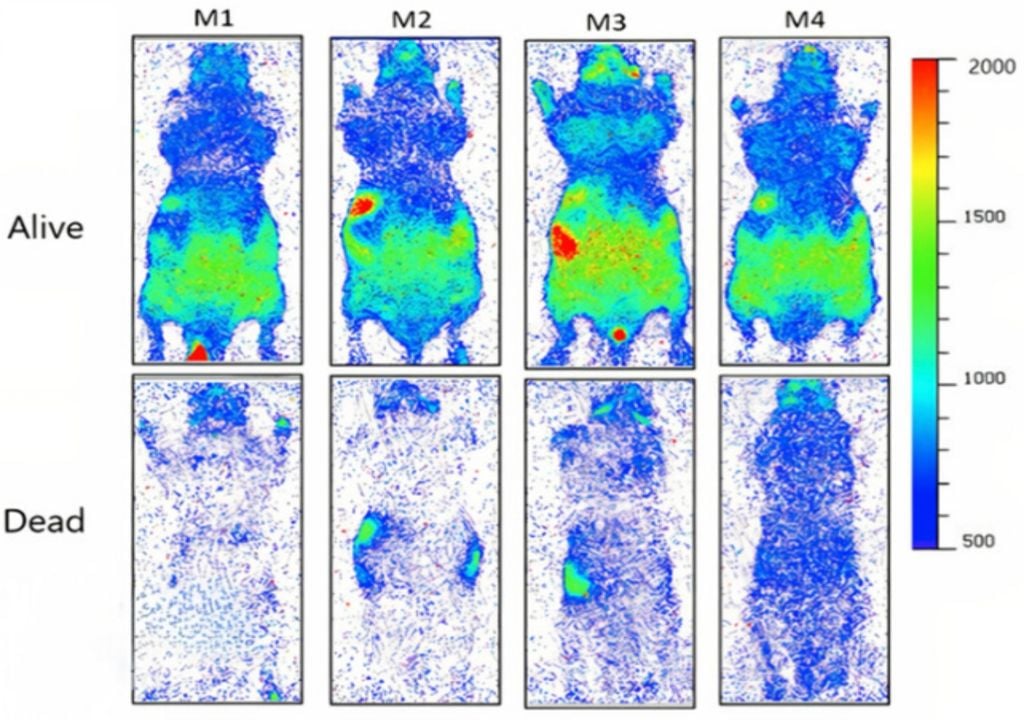

Ratos vivos e mortos à lupa

Para testar se estas emissões podiam ser detectadas em organismos inteiros - e não apenas em tecidos isolados - a equipa liderada pelo físico Vahid Salari concebeu uma experiência meticulosa.

Quatro ratos imobilizados foram colocados, um a um, dentro de uma caixa escura equipada com câmaras de alta sensibilidade capazes de captar fotões únicos.

Cada rato foi filmado durante uma hora enquanto estava vivo. Depois foi morto de forma controlada e filmado novamente durante mais uma hora. Mesmo após a morte, os corpos foram mantidos à temperatura corporal para evitar que o calor influenciasse os resultados.

O contraste foi gritante: embora os fotões tenham sido detetados tanto antes como depois da morte, a quantidade de emissões diminuiu significativamente no período após a morte. Para os investigadores, esta diferença é a prova física direta de que a vida está associada a um nível mais elevado de emissão de luz.

Plantas que brilham sob stress

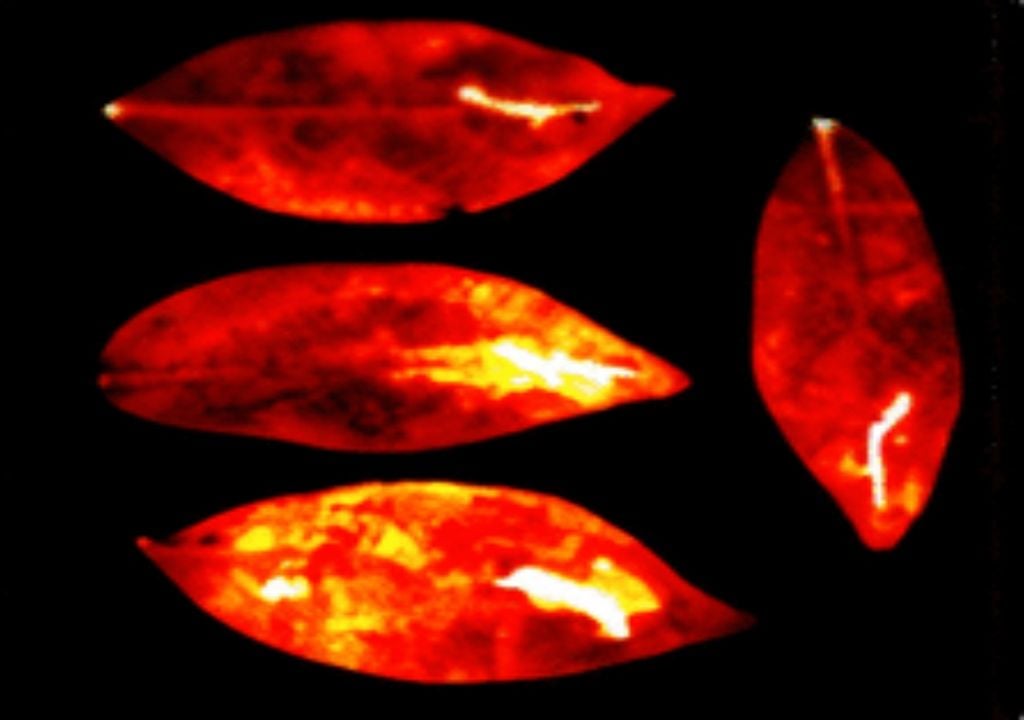

A experiência não se limitou ao reino animal. Os cientistas testaram também as folhas do agrião-da-índia (Arabidopsis thaliana) e da planta conhecida como guarda-chuva-anão (Heptapleurum arboricola).

Quando submetidas a ferimentos físicos e a agentes químicos, verificaram que as zonas danificadas brilhavam mais do que as partes sãs.

Durante 16 horas de observação contínua, as zonas lesionadas mantiveram um nível de emissão claramente superior. Isto reforçou a hipótese de que as espécies reactivas de oxigénio, geradas em resposta ao stress, seriam as principais responsáveis pelo brilho quase fantasmagórico.

Um futuro diagnóstico luminoso?

Para além da natureza apelativa da descoberta, as implicações práticas podem ser profundas. Se estas emissões puderem ser medidas de forma fiável, os biofotões poderão tornar-se uma ferramenta não invasiva para monitorizar o stress dos tecidos humanos, a saúde das culturas ou mesmo o estado das colónias de bactérias.

Para já, a ideia de “brilhar com saúde” continua a ser mais uma metáfora científica do que uma realidade clínica. Mas este estudo, publicado no The Journal of Physical Chemistry Letters, deixa em aberto a possibilidade de, um dia, a luz mais ténue do corpo revelar informações fundamentais sobre o nosso estado vital.

Referência da notícia

V. Salari et.al., Imaging Ultraweak Photon Emission from Living and Dead Mice and from Plants under Stress. J. Phys. Chem. Lett. 2025, 16, 17, 4354–4362